これまで携帯電話はドコモ系列のahamoを使用していたのですが、110GB/月では収まらなくなってきたので、楽天モバイルに乗り換えました。事前に確認したサービスエリア図 では、自宅は4Gエリアになっていたので、特に気にせず契約してしまいました。

いざSIMが届いて使用してみると、電波がほとんど入りません(アンテナ1~2本程度)。回線速度も下りで1~2Mbps程度で、使用する位置によってはたびたび切断される状況でした。これでは全く使い物にならないので、初期解約制度 (契約から8日以内であれば契約を撤回できる制度)を使用してahamoに戻ろうかとも考えたのですが、ahamoでは容量不足が目に見えていますし、楽天モバイルの低価格も魅力的でした。

デュアルSIM(失敗)

そこで、まず思いついたのは、スマホをデュアルSIMにして、データ通信用の別回線を用意するというものでした。楽天モバイルの電波が悪いのは自宅内だけなので、自宅にいるときだけ別回線を利用すればいいわけです。ただ、自宅にはwi-fiがなく、全ての通信がこの回線に乗ってくるので、通信量がかなり多くなります。通信量無制限で定額が利用できる格安回線となると、povo 2.0が唯一の選択肢です。

povo2.0の無制限プラン(約3800円/月)と、楽天モバイル3GB(980円/月)を足すと、ahamoの大盛プランと概ね同額になります。直接支払う額は変わりませんが、利用可能な通信量が増えますし、乗り換えに伴うポイントもつくので、初年度は2万円くらいお得になるはずです。

ネットが使えないのは耐えられないので、早速povoを契約して、数日でSIMが届きました。これで回線状況が改善されるか……と思いきや、回線を変えてもまったく速度が出ません。

自宅に届いている電波をNetwork Cell Info Liteというアプリで確認すると、両回線ともBand18で、eNB-LCID(基地局のID)も同じ。これはおかしいと楽天のサービスエリア図をよく見たら、実は我が家はauのパートナー回線エリアでした。要するに、楽天モバイルもpovoも、同じau基地局から提供されていたので、まったく電波状況が変わらないのでした……。

auレピータの使用

楽天モバイルで電波状況を改善する、公式に提供されている唯一の手段は、Rakuten Casa6を使用することです。これはフェムトセルという、既存のネット回線に接続して使う小型の基地局です。楽天のサポートデスクに申し込めば、無料で借りることができます。ただ、フェムトセルの使用には特定業者のネット回線が必要です。我が家にはあいにく有線のネット回線がありません。

他社であれば、外部から電波を受けて室内に増幅して放射するレピータという機械を貸してもらえるのですが、楽天は貸出していません。

そこで、auのレピータ を手配しました。このRR-2110SO というレピータは、auの800MHz帯(つまりバンド18)にのみ対応しています。バンド18は、ちょうど楽天モバイルのパートナー回線として提供されている帯域です。これで、楽天モバイル回線もpovoも接続できる わけです。

auユーザーであれば、「電波サポート24 」というページから申し込めば無料で借りられますが、残念ながらpovoユーザーは(au系列にも関わらず)借りることはできません (利用規約上は対象回線に入っているのですが……)。なので、入手にはちょっと工夫が必要です。

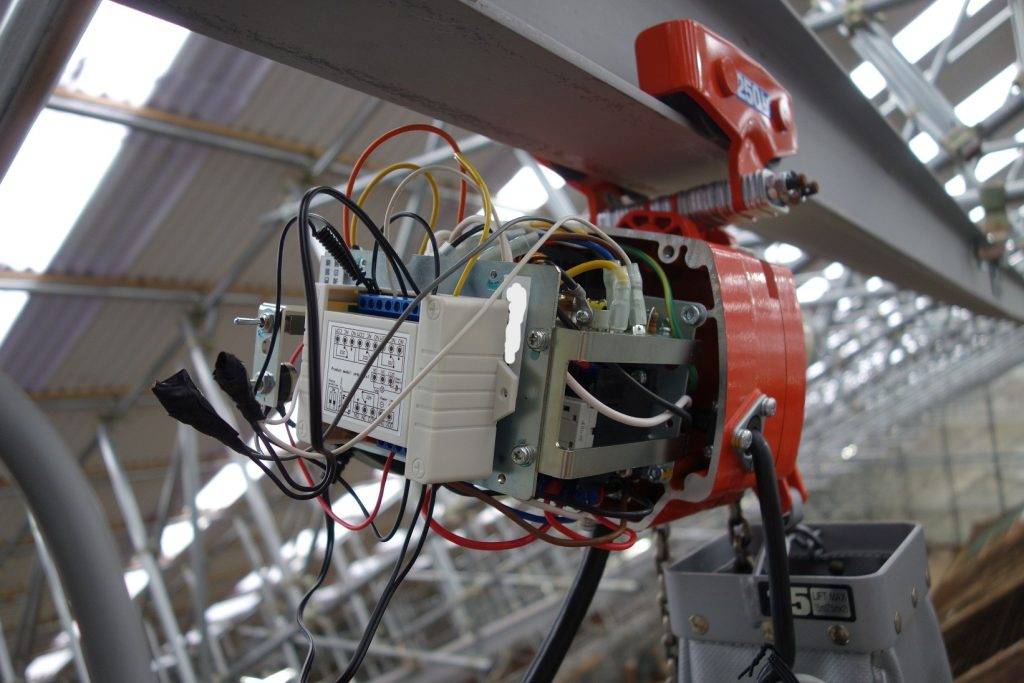

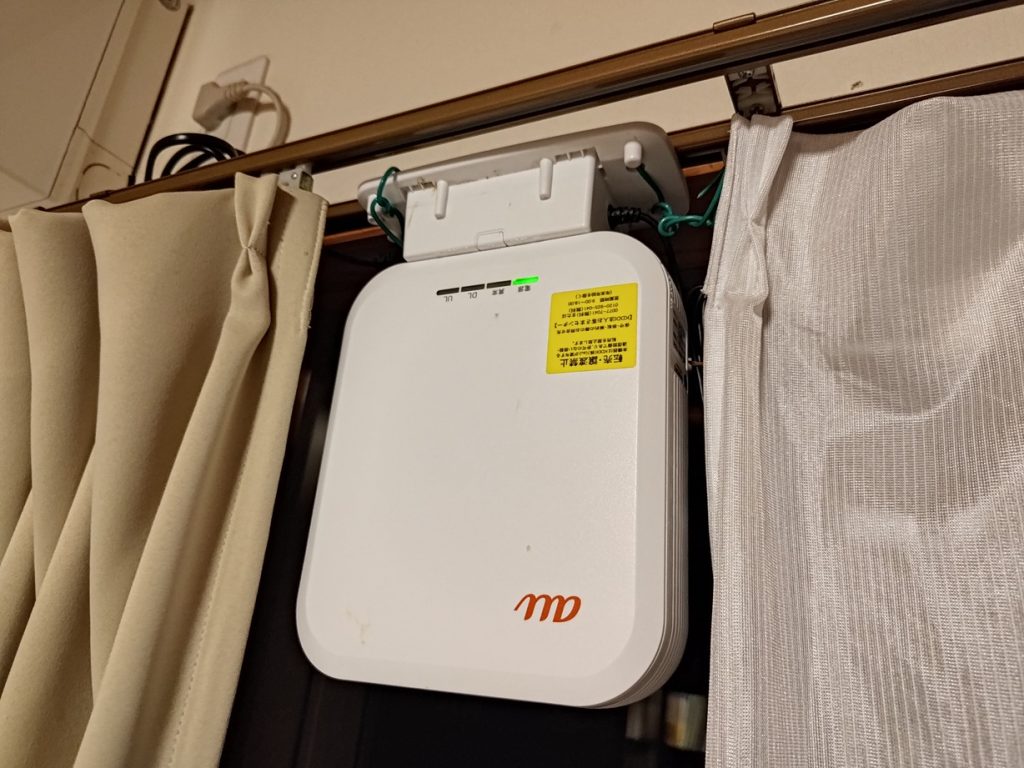

レピータが用意できたら、Network Cell Info Liteを見たり、スピードテストをしながら、電波の一番強いところを探します。我が家では窓の左上が一番強かったので、カーテンレールから逆さづりにしました。

これで、楽天モバイルでの通信環境が、下り1Mbps→15Mbps 、アンテナ1~2本→4~5本(-120dBm→-97dBm) に改善しました。povoで接続した場合も同程度でした。

余談

外部アンテナについて

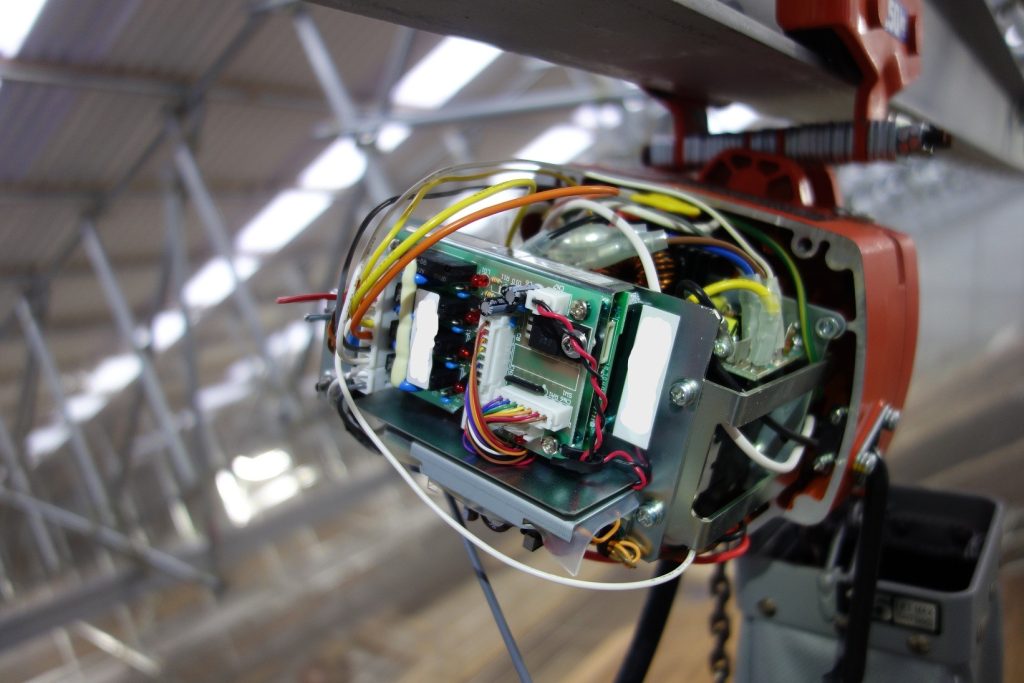

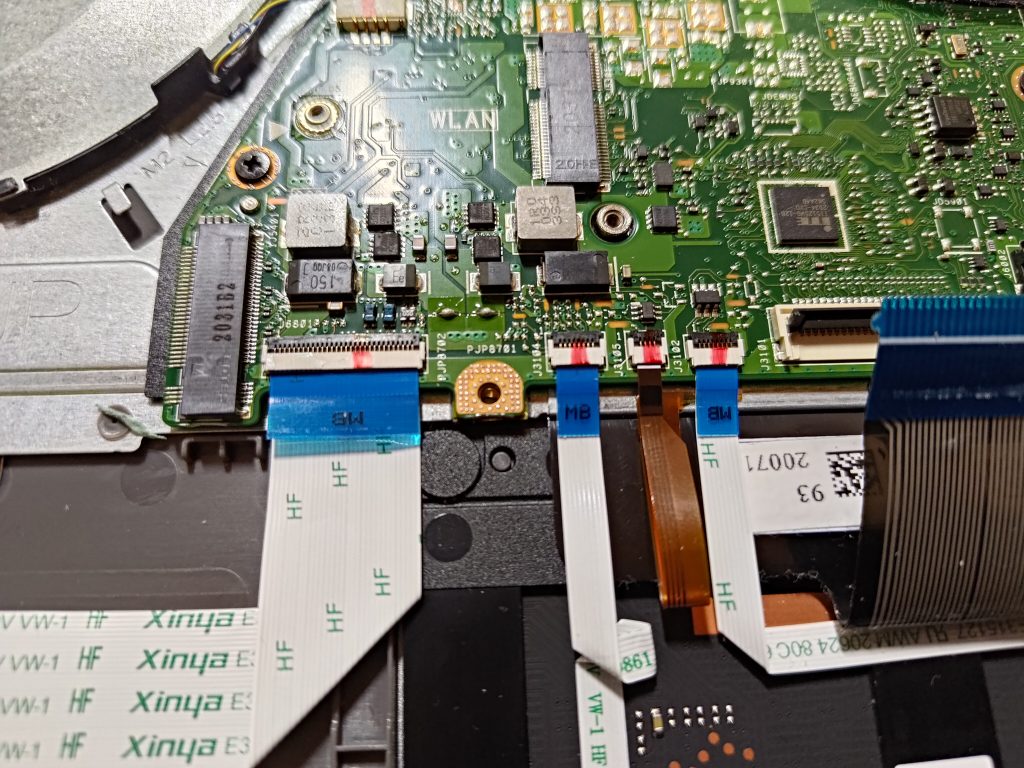

私の場合は窓際で一応の通信速度を確保できたので屋内設置としましたが、屋外にドナーアンテナを設けた方が通信はよくなると思われます(試しに本体を自宅のベランダに置いたところ、20Mbpsとさらに改善していました)。機器下部のネジ2本を外すと、中にアンテナ端子がありますので、屋外での使用時に比べて速度が落ちすぎる場合は、Amazon等で外部アンテナを買って接続するのが良いかと思います。

POWER GAIN(増幅率)とICS(Indoor Coverage Selector)について

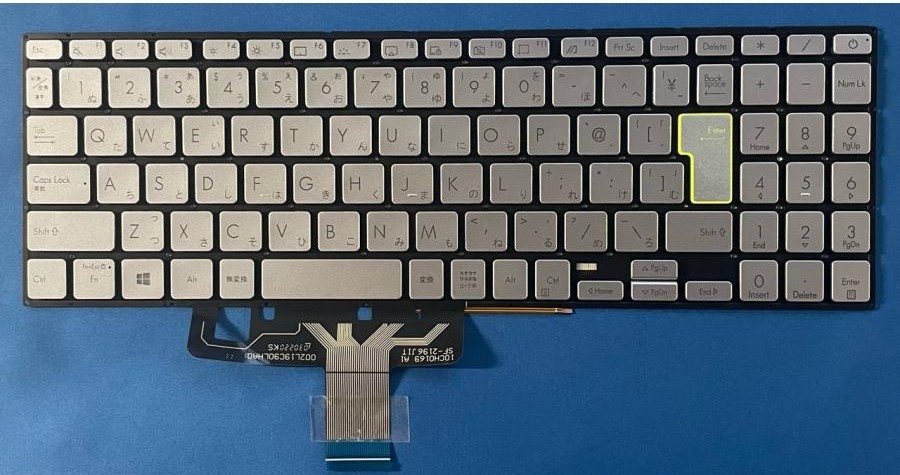

RR-2110SOのカバーを開けると、内部にPower GainとICSというスイッチがあります。

マニュアルには何の記載もないのでネット情報ですが、Power Gainは増幅率の変更スイッチのようです。Highの方が強力になりますが、基地局の電波と干渉して不具合を起こす恐れが強くなります。アンテナピクトグラムが1~2本程度しか立たないような環境ではHighモードに、3本程度確保できている場合にはLowにすればよいかと思われます(初期ではLowになっています)。

ICSは屋内での電波の放射状況を取得して、干渉が生じないように動的に出力を制御する機能とのことです。だだっ広い部屋に設置するような場合を除き、基本的にはOnにしておけば良いと思います(初期値はOnです)。

電源アダプターについて

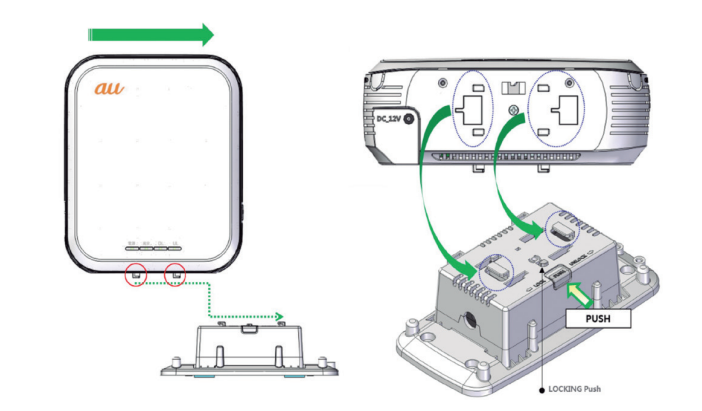

電源アダプターは大型で、コードも長く邪魔ですが、本体の台座(下図右下)の中に収納することができます。

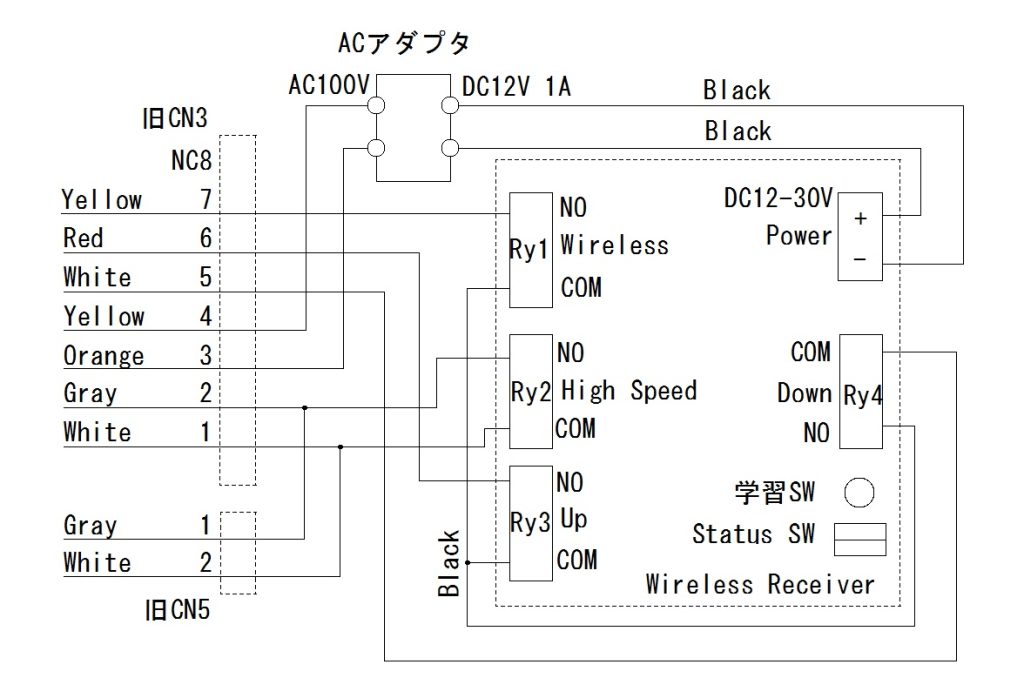

auユーザーマニュアル p.7 図6よりリピータで電波改善されないという話について

ネットで口コミを検索すると、リピータで電波改善されないという話をよく目にします。これはリピータに対する誤解(というか過剰な期待)があるようです。

リピータは、電波を中継する機器ですので、その仕組み上、良好な電波環境にないと機能しません。スマホより大きなアンテナを備えてはいますが、基地局とのやり取りで使用する電波の出力はスマホと同程度です。つまり、矛盾するようですが、リピータは電波がアンテナ5本の場所にあって、はじめて本領を発揮します。受信した回線品質以上のものにすることはできません。

(この点は、私も誤解をしていました。リピータでは速度向上しないとはアチコチに注意書きがありましたが、大きなアンテナで強力な電波を放出できるので、パケットロスが減って、基地局との通信性能が向上するものと思っていました。実際には出力が制限されていて、リピータが置かれている場所で利用できる回線品質以上のものにすることはできないようです)

なので、通信範囲を広げる拡声器というよりは、障害物があるときにその上で受け渡しをしてくれる機械というイメージが適当かもしれません。元からスマホで電波が拾えない場所においても意味がないわけです。RSRPでいえば、-108~-100dBm程度ないと厳しいと思います。

パートナー回線の提供終了後について

auによる楽天向けのパートナー回線の提供は、2026年9月末で原則終了することとなっています。その時には、この記事で紹介したauレピータによる電波改善はできなくなります。この時までに楽天モバイル回線が、私の自宅でも快適に使えるようになっていればいいですが、そうでなければpovoに乗り換えることになるでしょう。あるいは、楽天モバイルからリピータが貸し出されるようになっていればありがたいですね。