2024年10月14日、インテックス大阪で開催されたマジカルミライ2024の千秋楽に参加したときのこと(あえて実名でお話します)。SS席で申し込んでいたのですが、12列目の中央付近という良席があたり、とても楽しみにしていました。

ペンライトも購入して、ワクワクしながらの一曲目、最初からすさまじい大音量に圧倒され、「これはヤバいやつだ」と直感で理解しました。観客の叫び声も大きく、音が割れて聞こえたのは初めての経験でした。すぐに耳が痛くなりました。そのまま出ようかと思いましたが、1万円払っている手前、退場という選択肢はありませんでした。また指定席なので動くことも出来ません。

とりあえず、胸ポケットに入っていた企画展のチケットをちぎり、丸めて耳に突っ込みました。それでも足りず、財布の中にバンドエイドを入れていたことを思い出し、バンドエイドを巻いて、ようやく耐えられる程度の音量になりました。

ライブ自体は良かったのですが、演奏の途中も爆音にどう対処するかに気を取られ、集中して楽しめませんでした。

ライブ会場を出たときは特に大きな違和感はありませんでしたが、帰りの自動車の中で、普段より音が聞こえずらいことに気がつきました。ただ、疲れていたのでそのまま帰宅しました。

大きな異変に気付いたのは翌日のこと。普段、通勤時間中には音楽を聴いているのですが、音量が全然上げられないのです 。普段の音量の半分を超えたくらいで、耳が痛くなり、全身に得も言われぬ不快感 が走ります。後で調べたところでは、難聴一般で聴覚過敏を併発することがあるようです。イコライザーで高音域を落とすとそれなりの音量でも聴けたので、高音域の聴覚過敏のようです。「やっちまったなー」という感じでしたが、音楽を聴かなければ不自由はなかったので、2~4日目はそのまま生活しました。

5日目、周囲で風邪が流行っており、私も鼻をずるずる啜っていました。その晩、左右の耳が痛むことに気が付きました。聞こえ方も左右で違うようです。耳鳴りもする気がします。「これはヤバい」と、翌日に耳鼻科に行くことにしました。翌朝まで、ベットの中で色々と音響外傷のことを調べていたのですが、1週間を超えると予後が悪いとか、二度と回復しないとか、恐ろしい情報のオンパレード……。「あぁ、自分はもう治らないのか…」と半分悲痛な気持ちで耳鼻科に向かいました。本当は午前の診察に行くつもりだったのですが、人気のクリニックだったのか、Web予約が早々に締切。何が何でも今日中に見てもらうため、午後の部の始まる30分前から直接並びました。

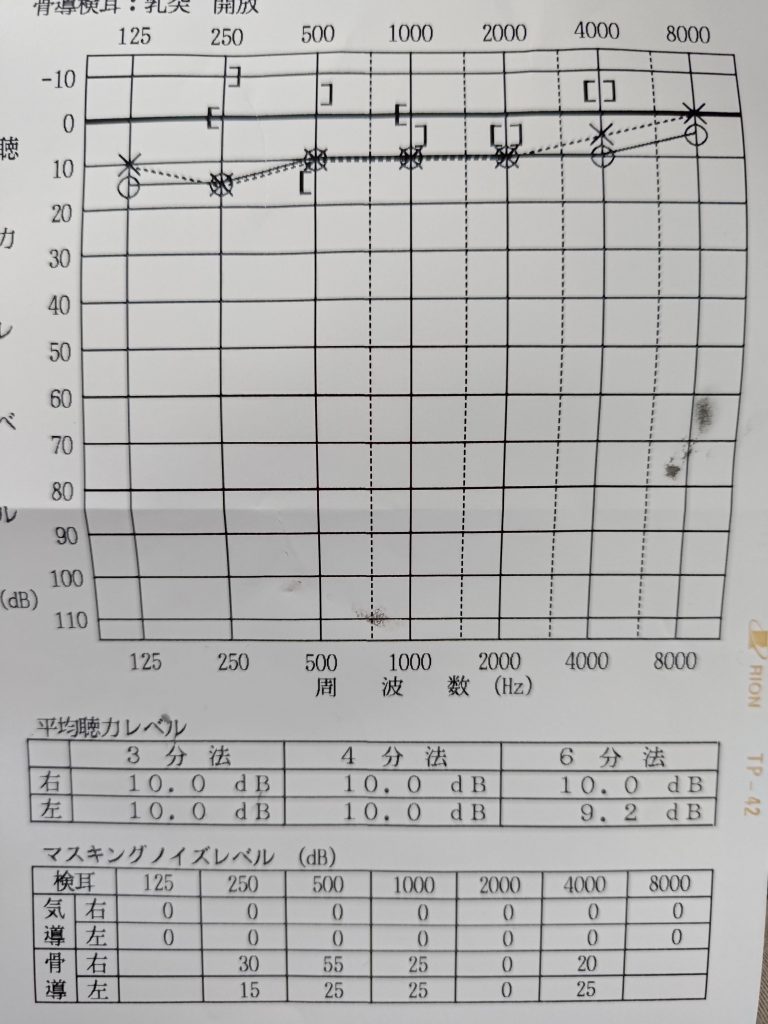

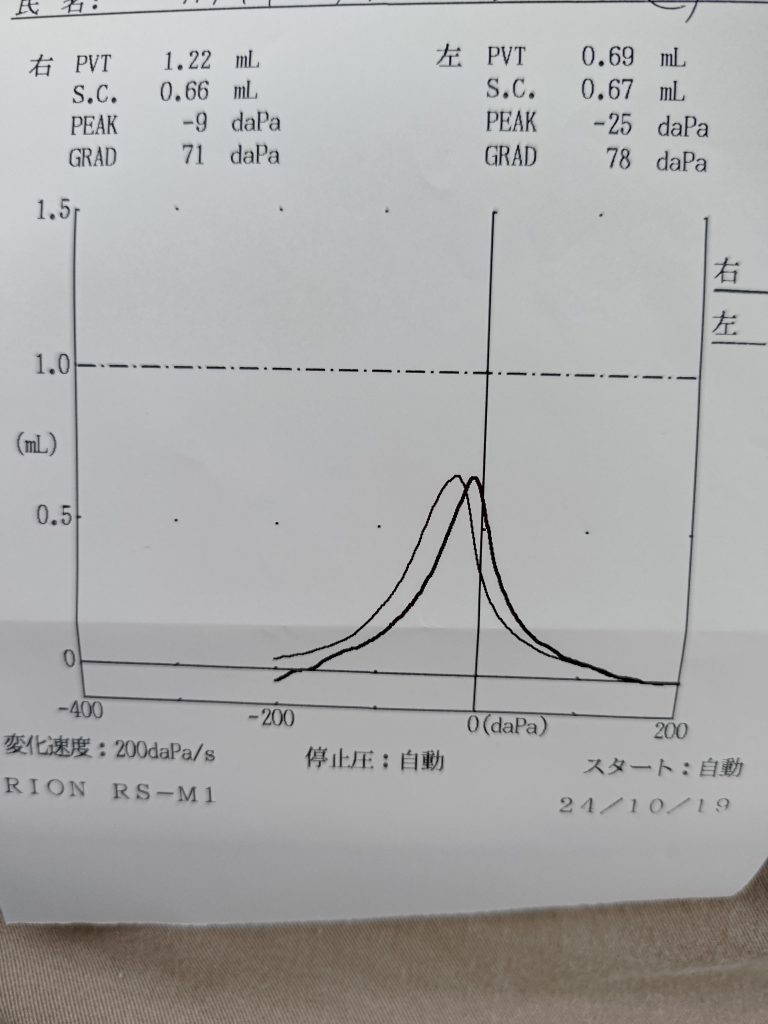

耳鼻科では、純音聴力検査とチンパノメトリーを受けました。恐る恐る結果を尋ねると、いずれも正常値とのこと。音響外傷はあったかもしれないが回復しているとの診断でした。すっと肩の荷が下りた気がしました。薬の処方もありませんでした。

問診票では耳閉感もあると書いたのですが、その点については特に説明はありませんでした。個人的な考えとしては、帰り道で標高300mほどの峠を越えたのですが、症状が強くなったり弱くなったりしたため、音響外傷に伴うものではなく、鼻かぜのせいで中耳の気圧差が調整できていなかったのだろうと理解できました。耳の痛みや違和感もそのためでしょう。

結論としては、検査上は特に異常はない(治癒)ということなのですが、ただ、聴力検査で測っていない8000Hz以上での聴力低下の有無はわかりませんし、以前はなかった耳鳴りが起きるようになった気もします(深夜など外が静かなとき、耳鳴りが強く聞こえます)。聞こえの左右差もある気がします(オージオグラムの気導はほぼ同じ値になっていますが)。聴覚へのダメージは確実にありました。

この日のライブは、ミク・リン・レンの声が聞こえないほどの大音量でした。明らかに設定がおかしいのではないかと思います。正直に言って、ファンはバックバンドの演奏を聴きにきているのではなく、ボカロを聴きに来ているのです。ボカロの声が聞こえないほどの設定は誤りです。ボーカルの音量を優先して、バックバンドはもっと抑えてよいのではないかと思います。

この5日間、マジカルミライに行かなければよかったと思った回数は数知れませんし、難聴が残ったら訴訟を起こしてやると本気で考えていました。次からは耳栓とイヤーマフを持参するようにしますが、本来的には、そのようなことは観客側で考えることではありません。関係者の方が見ておられましたら、猛省していただきたいと思います。